読み先習の法則とは

「漢字の読みを先に指導し、読みが充分身についた時点で書く練習を行うと効果が高い」という漢字指導の法則です。

wikipediaより

はじめに

いま取り組んでいる「ふくしま式」問題集では

「漢字にルビ」で表記するという方法が採用されています。

その理由が「ふくしま式 ベーシック問題集」に書かれていました。

- 知らず知らずのうちに漢字を「読める」ようになる

- 語句の構造がつかみやすい

「サンプルを読む」→p7“④あえて「漢字にルビ」で表記” から詳しい説明が読めます。

「漢字にルビ」表記は、ふくしま式以外では漫画くらいしかみたことがなくて

他にもないかな、と探していたところ…

素敵なアイデアを紹介している記事を見つけました。

→簡単に負担なく、子どもの語彙力を高める「振り漢字」について

そうか!市販でなければ自分で作ればいいんだ!!

国語の教科書は毎日の宿題で音読するので「ふり漢字」をつける教材としてぴったりです。

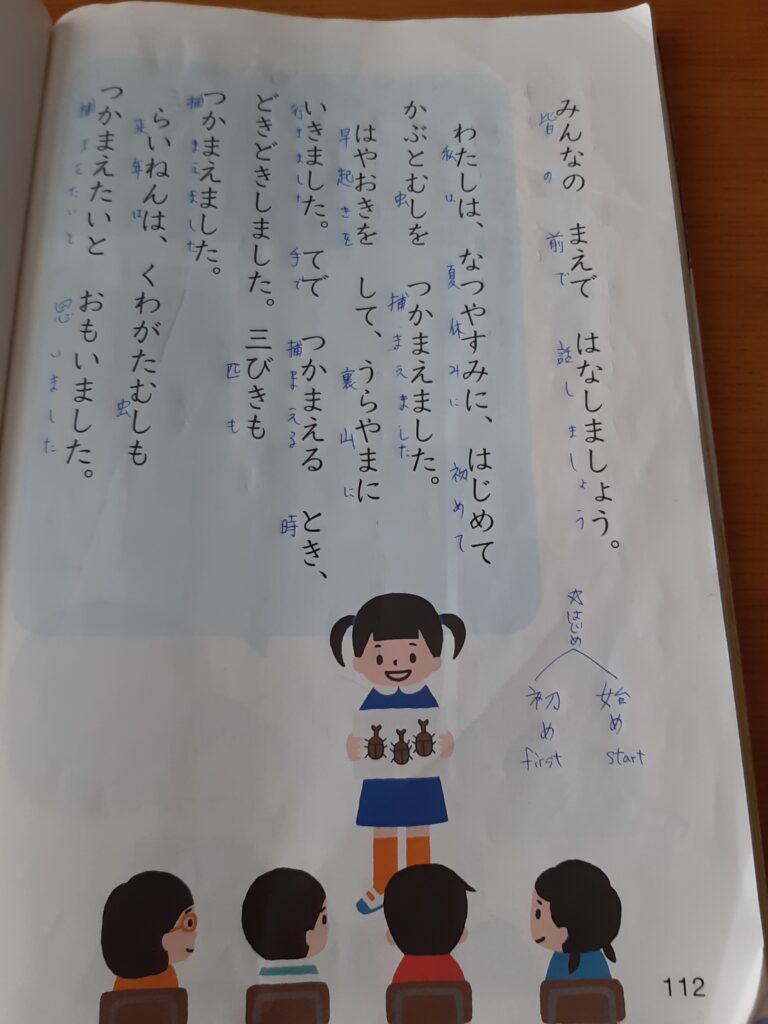

ということで国語の教科書に「ふり漢字」をつけました。

ふり漢字をつける前に

- 国語の教科書に「ふり漢字」をつけることを子どもに説明します。

自分の教科書に勝手に書き込まれることに抵抗があるかもしれません。

丁寧に説明して納得してもらいました。- ページを見せながらふり漢字をつけるメリット(※下記)を説明します。

- 宿題でする音読は変わらないので、子どもへの負担がないこともアピールしました。

- イメージがつきにくいので、すでに習ったページに試しに漢字をつけてみました。

- ひらがなの文章の左右どちらに漢字を書いた方がいいか相談しました。

- 「右側は授業で線を引くことがあるから左側がいい」という娘の希望から

左側に漢字をつけることにしました。

- 「右側は授業で線を引くことがあるから左側がいい」という娘の希望から

(※)ふり漢字をつけるメリット

大人向けの説明

ひらがなのみの文章を音読するよりも、読解力を高める効果が期待できます。

ひらがなのみの文章を音読する問題点 「ひらがなが読める状態」は英語だと「アルファベットを知っている状態」です。 ひらがなは文字と音が1対1になっているので難しい言葉でも音読(拾い読み)はできます。 英語だとアルファベットを知っていても単語を知らなければ読めません。 同じように日本語で「あめ」と書かれている場合、 「あめ」と読めていても、「雨」か「飴」か意味が理解できているわけではないのです。

こちらのサイトの説明が分かりやすいです。

→ひらがなだけ教えても本は読めませんよ!文字でなく「言葉で教える」ことの重要性

→「漢字」は「ひらがな」より分かりやすい!?子どもたちを長年指導した中で見えてきた「文字」と「イメージ」とのつながり

子ども向けの説明

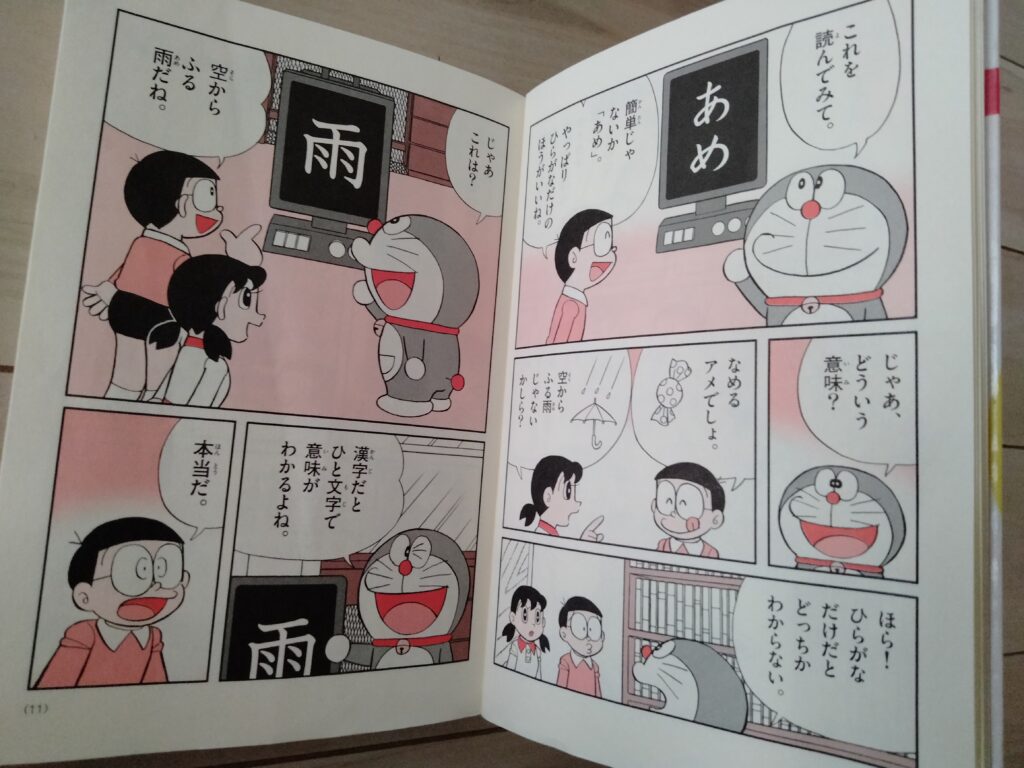

「ドラえもんの国語 絵で見ておぼえる小学漢字」が役に立ちました。

漢字学習の目的が漫画で説明されています。

★「あめ」→「雨」「飴」

漢字だと文字だけで意味がわかります。

つまり漢字が分かる(読める)ことは語彙力につながります。

そして語彙が増えることは読解力を高める基礎になります。

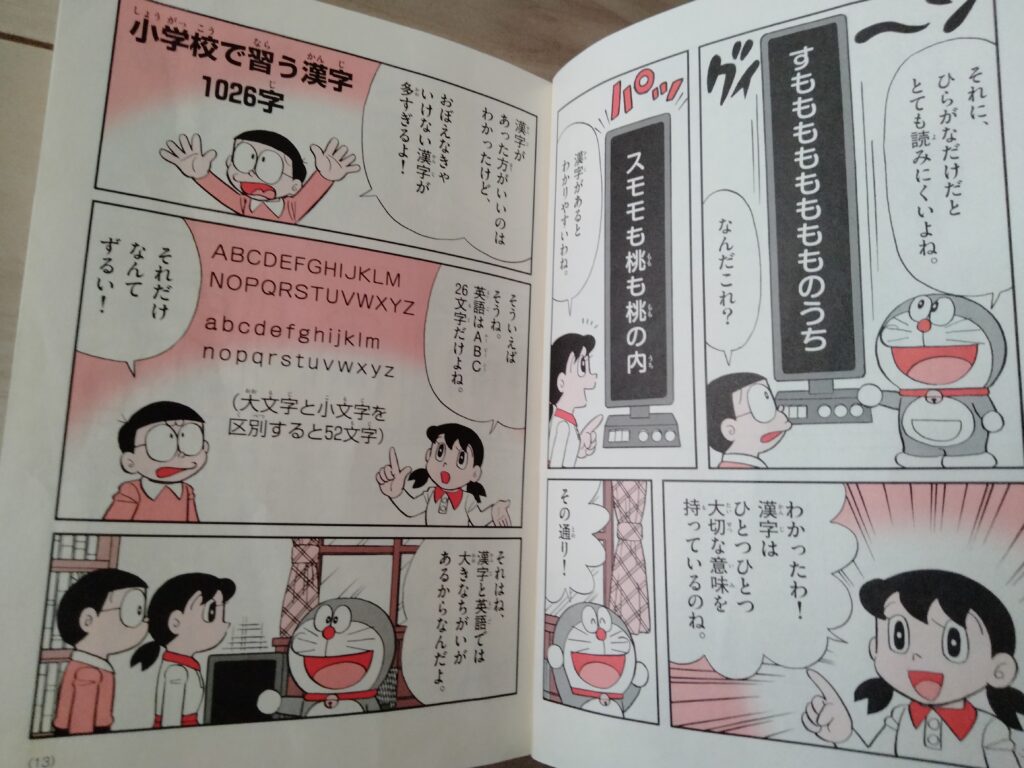

★すもももももももものうち→スモモも桃も桃の内

ひらがなだけよりも漢字があるほうが分かりやすいです。

こちらの漫画では指摘されていませんが、「ふくしま式」でも説明のあるように

漢字があると語句の構造もつかみやすいです。

漢字と英語の違い…以降は本書でご確認ください。

ふり漢字をつける以外に教科書に書き込んだこと

ふり漢字以外にも教科書からより深く学べる工夫を加えました。

同音異字

「同音異字」を書いて、英語の意味を加えました。

例えば「始め」と「初め」の違いを日本語で説明するには文章になってしまいますが

英語で「start」と「first」というと分かりやすいです。

漢字と語彙力と英語をセットで鍛える方法は東大生の方も実践されています。

また、同音異字は漢検7級(小学校4年生程度)以上で出題されます。

習う漢字が多くなるにつれて熟語も複雑になるので

低学年のうちから漢字学習を単に「ひらがな」⇔「漢字」の変換ではなく

漢字一つ一つの意味を理解する(語彙力を身につける)ことを習慣づけたいです。

寄り道をする

ふり漢字をつける作業には時間がかかります。

でも、教科書にじっくり向き合うことで

いままで気がつかなかったことに気がつくきっかけになりました。

せっかくなので、気になったことを教科書に書き込みました。

ここで参考になったのは、灘中の国語教師・橋本武先生の

「銀の匙」授業について書かれた2冊の本です。

「スローリーディング」ができるように

「寄り道」は子どもと一緒に発展させたいです。

「奇跡のドリル」は「奇跡の教室」の著者・伊藤氏貴さんが作った

小学校低学年用の問題集です。

ドリルの一部は無料でお試しできます。

寄り道の例「おおきなかぶ」

★「おおきなかぶ」の教科書の余白に書いたこと

- 調べよう!かぶの品種や収穫時期

- 調べよう!おばあさんと孫が被っている頭巾(イラストから)

- 考えよう!なんでお父さんやお母さんが出てこないのかな?

- 考えよう!ぬけたかぶをどうしたと思う?

「おおきなかぶ」に漢字を書き込んでいく中で悩んだのが

「おじいさん」「おばあさん」の表記です。

「おじいさん」→「お祖父さん(grandfather)」「お爺さん(old man)」

「おばあさん」→「お祖母さん(grandmother)」「お婆さん(old woman)」

英語でも「おじいさん」が

「grandfather」になっている作品と「old man」になっている作品があるので

正しい内容は調査中です。

ひらがなで「おじいさん」と書かれている時は無意識に印象が変わっていました。

★「おじいさん」の印象

- 物語の冒頭→お爺さん

身内ではない「他人」=「お爺さん」

他の昔話でよく耳にするフレーズ(↓)でも「お爺さん」が使われています。- あるところに、おじいさんが〜

(once upon a time there was an old man 〜)

- あるところに、おじいさんが〜

- 物語の中盤(孫が出てきてから)→お祖父さん

孫と比べて「(孫の)身内」=「お祖父さん」

さらに寄り道ですが

「爺」は部首が「父」

「婆」は部首が「女」

なんですね。

「爺」「婆」は他人なので

「父」「母」よりも「男」「女」の印象です。

「男」の部首は「田」なので

「田」だと意味が分かりにくくなることから

「父」を使っているのかもしれません。

「おおきなかぶ」は光村図書と他の教科書で比べても興味深いです。

おわりに

ふり漢字をつける作業には時間がかかります。

(実はまだ教科書の半分くらいしかできていません。)

親の負担はかなり大きいです。

でも、親が子どもに「教える」負担を減らせるという実質的なメリット以外に

ふり漢字をつける作業を通じて

「子どもは毎日(この作業以上に)勉強を頑張っているんだな」と感じられたことがよかったです。

小学校の勉強は大人からみたら簡単で、つい軽く感じてしまいますが

毎日コツコツ続けるのは大変…

大人になってからの強制されない学習と違って負荷があると感じました。

なるべく負担は少なくしたい…

でもいろんなことを学んでほしい…

だからこそ、これからも子どもと楽しく学べる「仕組み」を増やしていきたいです。

コメント